13.02.20

Metallische Werkstoffe klimafreundlicher machen

Sechs Prozent der weltweiten CO2-Emissionen gehen derzeit auf das Konto der Stahl- und Aluminiumindustrie – das sind jährlich 4,4 Mrd. Tonnen. Wie sich der immense CO2-Fußabdruck bei der Metallherstellung und -verwendung reduzieren lässt, skizzieren Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung in Düsseldorf und des MIT in Cambridge (Massachusetts).

Sie schlagen dabei zum einen Maßnahmen vor, die sich rasch und mit vergleichsweise wenig Aufwand verwirklichen lassen, formulieren aber zum anderen langfristige Ziele, die nur mithilfe umfassender Grundlagenforschung zu erreichen sind.

Ohne Metalle geht in modernen Gesellschaften so gut wie nichts. Alleine 1,7 Mrd. t Stahl und 94 Mio. t Aluminium werden pro Jahr produziert; buchstäblich stützen sie die Industrieproduktion, Gebäude und den Verkehr, aber auch die Energieversorgung, die Telekommunikation und die Medizin. Und bis 2050 könnte sich die Menge metallischer Werkstoffe, die jährlich hergestellt und verbaut wird, noch einmal verdoppeln und bei einigen Materialien sogar verdreifachen. Doch Metalle aus den Erzen zu gewinnen, in denen sie abgebaut werden, ist extrem energieintensiv, verbunden mit einem hohem CO2-Ausstoss, der entscheidend zum Klimawandel beiträgt. So blasen Stahl- und Aluminiumhersteller 30 % der Treibhausgase in die Luft, die Industrieunternehmen weltweit freisetzen. „Wir müssen diese industriellen CO2-Emissionen reduzieren, und die Metallindustrie kann dazu einen erheblichen Beitrag leisten. Nicht zuletzt, weil zumindest die Industrienationen ab 2050 weitgehend klimaneutral, also mit ausgeglichener CO2-Bilanz wirtschaften wollen.“ sagt Dierk Raabe, Direktor am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf.

Wachsender Bedarf an metallischen Werkstoffen und sinkendes CO2-Budget: Um diese Szenarien miteinander in Einklang zu bringen, analysiert Raabe gemeinsam mit C. Cem Tasan und Elsa A. Olivetti, die beide am MIT forschen, wie sich der CO2-Ausstoss der Metallindustrie senken lässt. „Das ist eine Aufgabe sowohl für die Industrie als auch für die Forschung“, sagt der Max-Planck-Wissenschaftler. „Denn zum einen hat die Metallindustrie bereits Möglichkeiten, wirkungsvoll und auch relativ kurzfristig CO2 einzusparen. Zum anderen gibt es bei der Entwicklung nachhaltiger Legierungen noch viele weiße Gebiete für die Grundlagenforschung.“ So beleuchten die Wissenschaftler fünf Felder, auf denen Industrieunternehmen und Forscher aktiv werden können – und müssen.

Mehr Nachhaltigkeit in Produktion und Verarbeitung

Um den CO2-Ausstoss bei der Produktion zu senken, muss die Industrie den Anteil an Schrott, den sie wiederverwertet, erhöhen. Denn ein Metall einzuschmelzen, verbraucht deutlich weniger Energie, als es durch Reduktion aus seinem Erz zu gewinnen. „Das gilt vor allem für Abfälle, die in der Metallindustrie selbst anfallen, weil es sich hier um große Mengen handelt und weil sie sich relativ sortenrein trennen lassen“, weiß Dierk Raabe. Bei der Produktion von Metallen und ihren Legierungen müssen zudem zunehmend CO2-neutrale Verfahren zum Einsatz kommen. So lassen sich die jeweiligen Erze mit regenerativ erzeugtem Strom elektrolytisch direkt zu den entsprechenden Metallen reduzieren. Metalle können aber auch ganz oder teilweise mit Hilfe von regenerativ erzeugtem Wasserstoff gewonnen werden.

Auch bei der Verarbeitung von Metallen können Unternehmen viel Energie und damit CO2 sparen, vor allem indem sie die beträchtlichen Verluste vermindern, die es hier in allen Stadien gibt. So gehen 40 % des geschmolzenen Aluminiums verloren, bevor daraus überhaupt ein Blech geworden ist. Beim Stahl beträgt dieser Ausschuss ganz am Anfang der Verarbeitung immerhin 25 %.

Die Stadt als Mine: Sortieren und Wiederverwerten

Um den Anteil von wiederverwertetem Metall erhöhen zu können, muss Schrott besser sortiert werden. Denn eine Legierung erfüllt ihre Aufgabe nur, wenn sie nicht zu stark verunreinigt ist. Daher benötigen Recycling-Unternehmen aufwändige Techniken, mit denen sie Legierungen identifizieren, trennen, reinigen und zerkleinern können. Bevor diese Verfahren perfektioniert und konkurrenzfähig sind, könnte die Forschung für die Metallindustrie Legierungen entwickeln, deren Eigenschaften von Verunreinigungen kaum oder gar nicht beeinträchtigt werden. Die Möglichkeiten des Recyclings zu verbessern, ist eine Aufgabe, der sich Metallurgen inzwischen verstärkt widmen.

Nachhaltiges Legierungsdesign für Recycling-freundliche Materialien

Zum einen untersuchen Forscher bereits jetzt Legierungen für unterschiedliche Anwendungen, deren Eigenschaften von Verunreinigungen nicht nennenswert beeinträchtigt werden. Zu diesem Zweck müssen sie aber zunächst verstehen, wie sich kleinste Spuren von anderem Elementen in einer Legierung auswirken, in der sie eigentlich nicht vorkommen sollten. Zum anderen verfeinern Materialwissenschaftler die Möglichkeiten, das Verhalten von metallischen Werkstoffen nicht nur über deren chemische Zusammensetzung zu steuern, sondern auch über deren Mikro- und Nanostruktur. Wenn die Zahl von Legierungen, die sich chemisch unterscheiden, sinkt, wird es nämlich leichter, Metallschrott zu trennen und wiederzuverwerten. In eine ähnliche Richtung zielen Anstrengungen, Crossover- oder Einheitslegierungen zu komponieren. Solche Legierungen sollen verschiedene Aufgaben, für die bislang jeweils spezialisierte Materialien entwickelt werden, erfüllen können. „Die Forschung an metallischen Werkstoffen steht hier vor einem Paradigmenwechsel“, sagt Raabe und ergänzt: „Bislang wurden Legierungen für eine einmalige Verwendung optimiert, künftig müssen wir beim Design der Zusammensetzung und der Eigenschaften mehr und mehr auch die Wiederverwertbarkeit berücksichtigen.“

Langlebigkeit durch Korrosionsschutz und mehrmalige Nutzung

Drastisch verkleinern lässt sich der ökologische Fußabdruck der Metallindustrie alleine dadurch, dass Legierungen beziehungsweise die Bauteile, die aus ihnen gefertigt werden, langlebiger werden. Denn dann müssen schlicht weniger Metalle hergestellt werden, um sie zu ersetzen. „Vor allem der Korrosionsschutz hätte hier eine enorme Wirkung“, so Dierk Raabe. Die Metallindustrie und Materialwissenschaftler haben es hier mit verschiedenen Arten der Korrosion zu tun, je nachdem um welches Metall es geht und in welcher chemischen Umgebung ein Material zum Einsatz kommt. Das reicht vom herkömmlichen Rost oder andere Formen der elektrochemischen Korrosion über die Abnutzung durch starke mechanische Beanspruchung bis hin zur Wasserstoffversprödung. So vielfältig wie die korrosiven Effekte sind die Bemühungen, ihnen zu begegnen. So schützt die Industrie viele Metalle mit Opferanoden vor elektrochemischer Zersetzung, weil deren Material von der Korrosion zuerst gefressen wird. Materialwissenschaftler suchen zudem Legierungen, die Risse und andere Schäden selbst heilen, indem sie ihre Mikrostruktur ändern. Oder sie entwickeln Beschichtungen, die Korrosionsschäden beseitigen oder zumindest abmildern können.

Nicht alle metallischen Bauteile werden jedoch ausrangiert oder ersetzt, weil sie abgenutzt oder korrodiert sind. Nicht selten müssen sie aus ökonomischen Gründen weichen. Sie dann an anderer Stelle weiter zu nutzen, ohne sie erst einzuschmelzen und dann wieder ein gleiches Bauteil herzustellen, würde ebenfalls viel Energie sparen. Raabe: „Um entsprechende Verwertungsketten zu schaffen, müssen auf politischer Ebene entsprechende Anreize gesetzt werden“

Energieeffizienz durch Leichtbauweise und bessere Temperaturbeständigkeit

Nicht nur die Ökobilanz der metallischen Produkte selbst lässt sich im Gebrauch verbessern, indem sie etwa möglichst lange genutzt werden, auch in ihrem jeweiligen Einsatzgebiet lässt sich Energie sparen, wenn das Design der Werkstoffe und Bauteile darauf optimiert wird. So verbrauchen Autos mit leichteren Karosserien weniger Treibstoff, und Turbinen, die bei höheren Temperaturen arbeiten können, erzeugen aus der Wärme verfeuerter fossiler Energieträger effizienter Strom. In manchen Fällen lässt sich die Effizienz bei der Anwendung noch durch die Konstruktion der Bauteile verbessern; nicht zuletzt der 3D-Druck schafft hier neue Möglichkeiten. In vielen Fällen sind aber einmal mehr Metallurgen gefragt, entsprechende Legierungen zu entwickeln. Durch die Veränderung der Zusammensetzung, aber auch der Mikrostruktur, können sie die Festigkeit der Werkstoffe erhöhen, ihre Dichte verringern oder ihre Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen steigern.

„Metallische Werkstoffe sind in einer modernen Ökonomie unverzichtbar“, sagt Dierk Raabe resümierend. „Glücklicherweise haben wir zahlreiche Möglichkeiten, sie auch fit für eine nachhaltige, vor allem CO2-neutrale Wirtschaftsweise zu machen.“

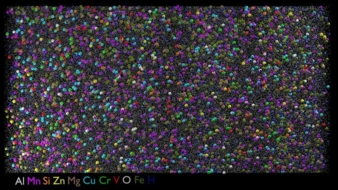

Bei der Atomsondentomografie werden Atome einer Probe einzeln abgetragen und analysiert.

Aus der Legierung, die in der Atomsondentomografie auf dem Bild dargestellt ist, werden Getränkedosen hergestellt. Sie darf neben Aluminium und Mangan auch kleinere Mengen von Eisen, Kupfer, Silizium und Zink enthalten. Nachdem das Material zu 90 % sortenrein recycelt wurde, finden sich darin auch Spuren anderer Elemente, unter anderem von Vanadium und Chrom. Da diese Legierung ohnehin recht viele unterschiedliche Elemente enthält, untersuchen die Düsseldorfer Max-Planck-Forscher an ihr, ob sie auch weitere Elemente als Verunreinigungen verträgt und ob sie in wiederverwerteter Form auch für Dachplatten und andere Einsätze im Bau eingesetzt werden kann.

Peter Hergersberg, Max-Planck-Gesellschaft

Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH

Max-Planck-Straße 1, 40237 Düsseldorf

Tel.: +49 211 6792-0

info@mpie.de

www.mpie.de