29.10.25 – Werkstoffe

Keine Entspannung für Kontakte

Steigende Ströme in der E-Mobilität belasten Steckverbinder und Kontakte extrem. Entscheidend sind Kupferlegierungen, die auch unter Hitze ihr Federverhalten behalten.

Dipl.-Ing. Christian Blecking, Senior Expert für industrielle Anwendungen und Fertigungstechnologien beim Kupferverband erklärt, wie Relaxation entsteht – und wie Werkstoffe aus modernen Kupferlegierungen geprüft werden, um sichere Verbindungen zu garantieren. Die Elektromobilität fordert von Werkstoffen Höchstleistungen. Mit wachsender Leistungsdichte steigen auch die Belastungen stromführender Bauteile. Steckverbinder aus modernen Kupferlegierungen sind hier unverzichtbar, denn sie müssen über lange Zeiträume hinweg auch bei Hitze ihre Federspannung zuverlässig bewahren. Nur so bleibt der Stromfluss verlustarm und die Verbindung sicher. Wo im Hochvoltsystem Bauteile dauerhaft verschweißt oder verlötet werden, spielt Relaxation keine Rolle. Doch an vielen Stellen sind lösbare Verbindungen unverzichtbar. Und genau dort entscheidet die Relaxationsbeständigkeit über die Funktion.

Das Phänomen Relaxation

Unter „Relaxation“ versteht man den Spannungsabfall federnder Bauteile, die aus Halbzeugen wie Drähten oder Bändern gefertigt sind. Mit der Zeit und unter konstanter Dehnung verlieren sie einen Teil ihrer Rückstellkräfte. Besonders kritisch: erhöhte Temperaturen bis 150 °C, wie sie im Betrieb durch Motorwärme oder Stromfluss entstehen. Hier droht ein unerwünschtes Nachlassen der Federkräfte – die Verbindung lockert sich, der elektrische Kontakt verschlechtert sich.

Die Relaxation hat zwei Anteile:

– Thermische Relaxation: abhängig vom Werkstoff und seiner Mikrostruktur.

– Athermische Relaxation (Pseudorelaxation): bedingt durch aufgebrachte Spannung und die Fertigungsgeschichte des Materials.

Beide Komponenten zusammen ergeben die Gesamtrelaxation – und die gilt es so gering wie möglich zu halten.

Wie man Relaxation misst

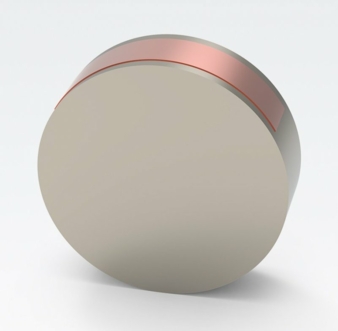

Um Relaxationsverhalten zu quantifizieren, gibt es standardisierte Methoden. ASTM E328-21 beschreibt etwa Messverfahren mit Bandproben: Diese werden über einen Zylinder mit definiertem Durchmesser gebogen. Je nach Durchmesser lässt sich die aufgebrachte Spannung variieren.

Nach Aufspannung und definierten Haltezeiten bei erhöhter Temperatur zeigt sich die Formänderung der Probe, aus der sich die Spannungsabnahme errechnen lässt. Wiederholt man den Versuch für unterschiedliche Temperaturen und Zeiten, ergibt sich ein Relaxationsdiagramm, das den Vergleich von Legierungen ermöglicht.

So wird sichtbar: Nur Kupferlegierungen mit minimaler Gesamtrelaxation sind für den Dauereinsatz in Steckverbindern und Kontaktfedern der Elektromobilität geeignet.

Fazit: Sicherheit durch Werkstoffwahl

Die Relaxation von Kupferlegierungen ist kein Randthema, sondern entscheidet über die Langzeitstabilität elektrischer Kontakte. Angesichts steigender Leistungsanforderungen in der E-Mobilität ist die Wahl geeigneter Werkstoffe essenziell – für Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit.

Mehr zu diesem Thema unter kupfer.de/mediathek/.

Kupferverband e.V.

Emanuel-Leutze-Straße 11

40547 Düsseldorf

Tel.: +49 211 239469-21

bianca.schubert@kupfer.de

www.kupfer.de