09.07.25 – Wärmebehandlungsanlagen von Tenova LOI Thermprocess

Entwicklung und Fortschritte bei der Wärmebehandlung von Draht

Die Firma LOI Thermprocess GmbH mit Sitz in Duisburg besteht seit 1970 und entstand aus der Fusion dreier namhafter Ofenbaufirmen, den Firmen „Ludwig Industrieofen-Anlagen GmbH“ (gegr. 1934), Ofag Ofenbaugesellschaft (gegr. 1920) und Indugas (gegr. 1928).

In den 1970 - 90er-Jahren verschmolzen weitere bekannte Ofenbaufirmen, die ebenfalls die Drahtindustrie bedienten, mit der LOI Thermprocess. Beispielhaft zu nennen wären die Firmen Nassheuer, Möhl und Dr. Schmitz & Apelt. Durch den Zusammenschluss von Italimpianti und LOI unter dem Dach von Tenova im Jahr 2006 entstand die weltweit einzige Firmengruppe, die praktisch alle Industrieofenanlagen für die Erwärmung und Wärmebehandlung von Draht aus einer Hand liefern und neutral vergleichend bewerten kann. Das ermöglicht, für die individuellen Bedingungen eines jeden Kunden das optimale Ofenkonzept auszuwählen und zu liefern.

Die für die Drahtindustrie relevanten Hauptprodukte der Tenova-LOI-Gruppe sind unter anderem:

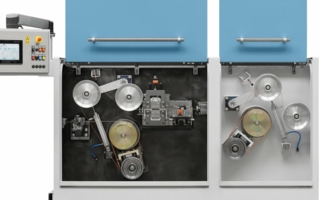

– Batch-type: „HPH“-Haubenglühanlagen für Walz- und Ziehdraht (Bild 1).

– Conti-type: Rollenherdöfen für Draht (offen beheizt sowie mit Schutz- und/oder Reaktionsgasen) (Bild 2).

– Semi-Conti-type: „MCF“- und „STC“-Ofenanlagen.

– Rotary-type: Drehteller/Drehherdöfen mit automatischen Manipulatoren zum Chargieren sowie der dazugehörigen Quench-Technologie.

– Box-type: Kammeröfen/Herdwagenöfen mit automatischen Manipulatoren zum Chargieren sowie der dazugehörigen Quench-Technologie.

Vor- und Nachteile sowie vergleichende Betrachtungen zu diesen Ofenanlagen erfolgten bereits in früheren Ausgaben der Zeitschrift DRAHT [1, 2], weshalb an dieser Stelle darauf verzichtet werden soll. Im Weiteren wird ausschließlich über die „HPH“-Haubenglühanlagen für Walz- und Ziehdraht berichtet.

Haubenglühanlagen für Walz- und Ziehdraht

Seit den 1940er-Jahren werden Haubenglühanlagen gebaut. Die erste N2-Haubenglühanlage für Draht baute eine Vorgängerfirma der LOI im Jahre 1949. In den 1980er-Jahren wurde die Wasserstofftechnologie entwickelt, wodurch es einen deutlichen Technologiesprung und daraus resultierend eine erhöhte Nachfrage an Haubenglühanlagen gab. Die erste „HPH“-Haubenglühanlage für Draht („HPH“ = High Performance Hydrogen) baute LOI im Jahre 1994. In den Anfangsjahren wurden relativ kleine Anlagen hinsichtlich der Nutzabmessungen, meist Einstapelanlagen, mit einem Nutzdurchmesser von ≤2,0 m und einer Nutzhöhe von ca. 2,0 m gebaut. Später wurden Mehrstapelanlagen mit immer größeren Nutzabmessungen entwickelt und installiert.

Die größte Anlage ihrer Art baute LOI im Jahre 2004 sowie in den Folgejahren bei Voest Alpine Draht (Austria Wire) mit einem effektiven Nutzdurchmesser von 4,6 m und einer effektiven Nutzhöhe von 5,4 m (Bild 3). Neben der Entwicklung von Prozessleitsystemen und mathematischen Modellen wurde bereits in den 1980 - 1990er-Jahren eine Optimierung der Beheizung mit dem Ziel einer Steigerung der Energieeffizienz sowie einer Reduktion der Emissionen vorgenommen. Die gasbeheizten Haubenöfen wurden mit Rekuperatoren zur Brennluftvorwärmung ausgestattet. Hinsichtlich der Emissionen lag die erste Priorität in der Reduktion der Stickoxidemissionen (NOx) und in zweiter Priorität wurden die CO2-Emissionen betrachtet. In diesem Zusammenhang wurden bereits in den 1980er-Jahren elektrisch beheizte Haubenglühöfen entwickelt. Bekanntlich können mit einer Elektrobeheizung die NOx und CO2-Emissionen auf Null gesenkt werden. Diese elektrisch betriebenen Haubenglühanlagen wurden allerdings in Europa praktisch nur in den skandinavischen Ländern aufgrund der niedrigen Stromkosten sowie aufgrund mangelnder Verfügbarkeit an Brenngas in einigen Ländern Asiens oder Südamerikas (zum Beispiel Indien, Brasilien) installiert (Bild 4).

In Mitteleuropa konnte sich diese Entwicklung nicht durchsetzen, weil die Stromkosten deutlich höher waren als die Gaspreise. In einem weiteren Schritt wurden die in Mitteleuropa normalerweise genutzten gasbeheizten Haubenglühöfen hinsichtlich der Rekuperation optimiert und damit die Verbrennungsluftvorwärmtemperatur bis auf max. 600 °C erhöht. Als ein weiterer Schritt wurde für Haubenglühanlagen erfolgreich die flammenlose Verbrennung eingeführt („ecoBAF“).

Zukünftig: Haubenglühanlagen mit Elektro- oder mit Wasserstoffbeheizung?

Aktuell wird dem CO2-Fußabdruck der Anlagen immer größere Bedeutung beigemessen. Vor diesem Hintergrund wird eine Abkehr von der bisher noch „preiswerten“ Erdgasbeheizung diskutiert und es ist eine Renaissance der Elektrobeheizung von Haubenglühanlagen zu erwarten („eBAF“). Alternative Beheizungskonzepte für Haubenglühanlagen, z.B. mit reiner Wasserstoffbeheizung oder mit Hybridbeheizung, sind zwar möglich, allerdings in den wenigsten Fällen wirtschaftlich darstellbar.

In der UBA-Studie „CO2-neutrale Prozesswärmeerzeugung“ wurden im Auftrag des Umweltbundesamtes unter Federführung der RWTH Aachen und des Fraunhofer-Institutes für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI) die Preise für die verschiedenen Heizmedien für die Zukunft abgeschätzt.

Abgeschätzte Heizmedien-Kosten [3]

MIN |

MAX |

|

Erdgas |

0,06 €/kWh |

0,085 €/kWh |

Strom |

0,13 €/kWh |

0,19 €/kWh |

Wasserstoff |

0,18 €/kWh |

0,27 €/kWh |

Auch wenn die absolute Höhe der Preise sicher variieren kann, so sollte aus heutiger Sicht der relative Preisunterschied in etwa korrekt sein, wenn man vergleichbare Prozesswege („Erdgas“ vs. „Grüner Strom“ vs. „Grüner Wasserstoff“) miteinander vergleicht.

Für den konkreten Fall von Haubenglühanlagen ergeben sich daraus folgende Erkenntnisse:

a) Sowohl für eine Beheizung mit Strom als auch mit Wasserstoff liegen ausgereifte technische Konzepte vor. Referenzen für eine Elektrobeheizung von Haubenglühanlagen gibt es bereits seit über 40 Jahren. Mit einer Wasserstoffbeheizung wurden bereits mehrere erfolgreiche Tests durchgeführt.

b) Im Falle einer Wasserstoffbeheizung müssen die NOx-Emissionen optimiert werden.

c) Die Betriebskosten für beide Beheizungstechnologien sind erheblich teurer als eine Erdgasbeheizung. Für Haubenglühanlagen ergibt sich ein Heizenergiekostenvorteil im Falle einer Elektrobeheizung im Vergleich zur alternativen Wasserstoffbeheizung. Auf der Basis der o. g. Medienkosten errechnen sich für Haubenglühanlagen folgende jährliche relative Heizkosten, wobei im Falle der Erdgasbeheizung die zukünftige CO2-Bepreisung bisher nicht berücksichtigt wurde.

Vergleich der relativen Heizkosten

MIN |

MAX |

|

Erdgas |

100 % |

100 % |

Strom |

ca. 188 % |

ca. 194 % |

Wasserstoff |

ca. 300 % |

ca. 317 % |

d) Im Falle einer Elektrobeheizung benötigt man ggf. neue Heizhauben. Im Vergleich zur Wasserstoffbeheizung liegt die Amortisationszeit für diese neuen „eBAF“-Heizhauben im Bereich von ein bis zwei Jahren.

e) In beiden Fällen (Strom und H2) müssen umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur erfolgen. Diese Kosten können im Einzelfall sehr unterschiedlich sein und wurden bisher nicht in der Betrachtung berücksichtigt. Mit wenigen Ausnahmen sollten die Infrastrukturkosten für Strom in jedem Fall niedriger sein als die für Wasserstoff.

f) Entscheidend für beide Beheizungsarten ist die Verfügbarkeit der entsprechenden Mengen an grünem Wasserstoff und/oder grünem Strom.

g) Mit dem heutigen Stand der Technik wird grüner Wasserstoff mittels Elektrolyse aus grünem Strom hergestellt, allerdings mit entsprechenden Wirkungsgradverlusten. Deshalb wird grüner Wasserstoff immer kostenintensiver sein als grüner Strom bei gleicher Betrachtungsweise.

Schlussfolgerung

Soweit die dafür notwendige Stromversorgung bereitgestellt werden kann, wird eine Elektrobeheizung („eBAF“) für Haubenglüh-Anlagen vorgeschlagen und keine Wasserstoffbeheizung. Die Elektrobeheizung weist deutliche Vorteile auf. Einerseits ist sie deutlich kostengünstiger als eine Wasserstoffbeheizung und andererseits sind die NOx-Emissionen und der CO2-Fußabdruck im Falle einer Elektrobeheizung mit „Null“ zu bewerten.

Literaturverzeichnis

[1] Gerwin, Hautkappe, König, Tomollilo, Wendt: Conti and batch heat treatment plants for wire industry, WIRE 2/2018, p. 32-36

[2] Dr. Gula, König, Fliess: Flexible energy utilization in heat treatment plants, WIRE 2/2024, p. 30-34

[3] Dr. Tobias Fleiter, Dr. Christian Schwotzer et al: 2023, UBA-Studie „CO2-neutrale Prozesswärmeerzeugung“: TEXTE 161/2023, Ressortforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Forschungskennzahl 3718 41 003 0, FB001193

Die Autoren des Beitrags sind Dr.-Ing. Peter Wendt, Malte Fliess.

Die Begriffe „ecoBAF“, „eBAF“ and „HPH“ sind eingetragene Warenzeichen der LOI Thermprocess GmbH.

LOI Thermprocess GmbH

Schifferstraße 80

47059 Duisburg

Tel.: +49 203 80398-900

loi@tenova.com

www.loi.tenova.com